■コンセプト

“京町家”と“借景”が生み出す居心地の良さ、そしてついお客様をおもてなししたくなるような工夫のつまった家に。

京都市内でも粟田口という特殊なエリアにあり路地奥再建築不可というハンデを味方に、日本文化を好む海外の富裕層向けの別邸として、築約130年の京町家をリノベーションしました。居心地の良さはもちろんのこと、そこに日本文化の神髄である”おもてなしの心“を加えることで、今よりもっともっと暮らしが豊かになることを目指しました。

■風致地区の景観と町並みへの配慮

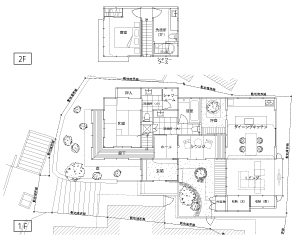

風致地区の景観に配慮し、外観は聚楽風壁と焼杉板で構成した真壁造、屋根は瓦葺き・板金の一文字葺き。できる限り既存要素を残し、そこにモダンテイストを融合させました。敷地のすぐ南側には歴史ある粟田神社があり、その石垣が壁のように建物に迫っていました。石垣の上には覆いかぶさるような竹林があり、石垣と竹林を「借景」として周囲の景観(町並み)と馴染むよう意識して設計しています。

■”おもてなしの心”

お茶を楽しめるよう炉が切られた和室、減築することで生まれたゆとりある濡縁からのぞむ上質な庭、状態の良い既存の床や壁の経年美など「和」を中心としながら、キッチンにはミーレの食洗機と電気オーブン、LDKだけでなくラウンジにも床暖房を設置するなど、快適に過ごせるように、人を招きたくなるような工夫を散りばめました。

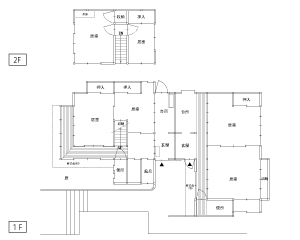

BEFORE

京都の町並み・歴史・文化の象徴である京町家が近年あちこちで取り壊され、どんどん消失しています。それに危機感を覚えた京都市も一定の歯止めをかけるための条例を最近制定しました。しかしながら京町家は建築基準法が施行された昭和25年以前の建物であり、特に路地奥再建築不可のものは同法の壁により活用が非常に難しく、また金融機関の融資を受けることも難しい現実があります。

この案件もまさにその路地奥再建築不可の土地です。土地・建物が広いと不動産取得・改修にはそれなりの費用がかかるため、この場所でしか成立しないアイデアで付加価値をつけ、日本文化を好む富裕層にターゲットを絞り、前向きな再生・活用を試みました。