家業の土産物屋を構える浅草・雷門通り。

家主が生まれ育った小さな建物は、その路地裏にひっそりと佇む。

かつて「商いと暮らし」を担った町屋を彷彿とさせるその空間は、ライフスタイルの大きな変化によって「暮らし」の場が分離され、行き場を失い空き家と化していた。

「僅かでも俤を残して欲しい」という家主の言葉は、まるで編み手がいなくなり彷徨う「時の糸」のかぎ針を探しているようであり、商いを続けることの拠り所を求めているようでもあった。

日本を代表する観光地となった浅草は、ホテルなど宿泊施設の再開発も難しく、ゆったりと寛ぎ心身をゆるめられる場所が多くはない。

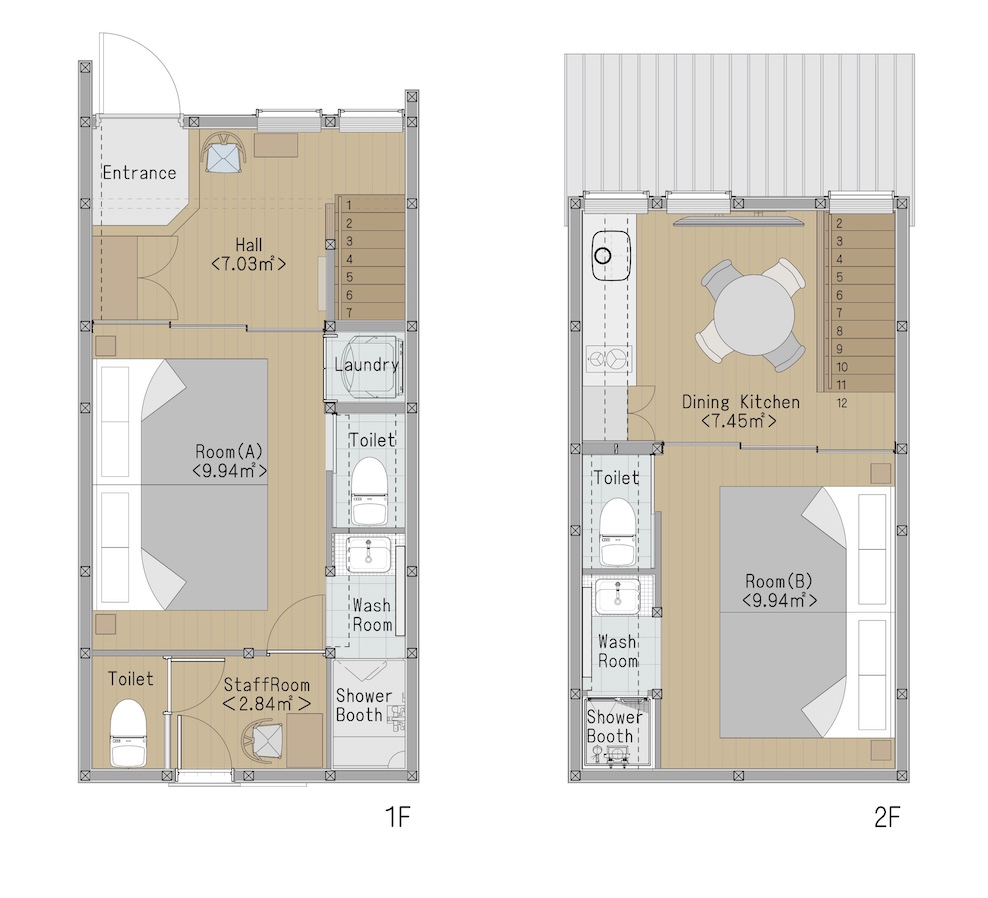

50㎡の空間は住居としては不自由であるが、15㎡程度が標準であるホテルと比較すれば、旅行者にとっては快適な空間となり立地も申し分ない。

安全性を確保し、訪れた人の多様性を受け入れる温かな器であること。心地よさの追求はもてなしの心。イタリア漆喰を施した内装は、長い時が刻まれた階段や柱、家主と共に過ごした調度品とやさしく調和する。

過去・現在・未来。時代と国境を超え、人々の記憶が折り重なる多次元の交点『アクセスベース』が誕生した。

娯楽を求め遊びを嗜む人々、それをもてなしたい浅草の人々の人情に、リノベーションがかぎ針となり、時の糸を紡ぐ。

連日満室、新風が吹き通るこの路地裏民泊は、まもなく築70年を迎える。

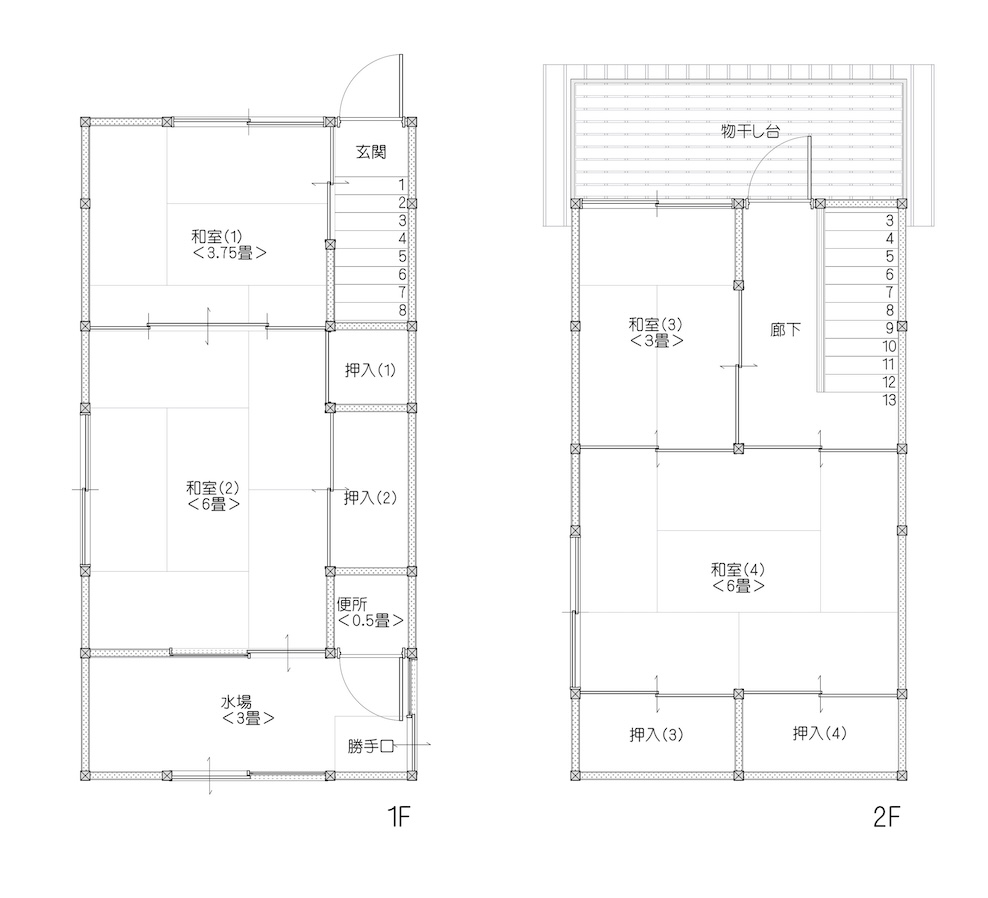

BEFORE

江戸時代より、遊びに精通した人々によって醸成された粋な文化の発信地、浅草。

活気ある表通りとは裏腹に、一歩路地裏へ入れば古びた生業住宅のカケラ(空き家)が多い、という翳があることはあまり知られていない。

一時は衰退した歴史も持つこの地は、人々の「浅草に恩返しをしたい」という人情によって支えられている。それを我々がリノベーションで下支えする。

喧騒の通りから遊び疲れて戻ってきた時、安堵できる我が家のような場所であって欲しい。グローバルスタンダードな設えの中に、もてなしの心を配る。大人数で訪れることも少なくない海外旅行者向けに、収容人数は8名とし、料理も楽しめるようミニキッチンを据える。古家ゆえに快適性は欠かせない。

『Quality of Japan』

宿泊体験とともに、浅草の良い思い出を持ち帰っていただく。

往時のままの紫陽花が、訪れた旅人をやさしく出迎える。