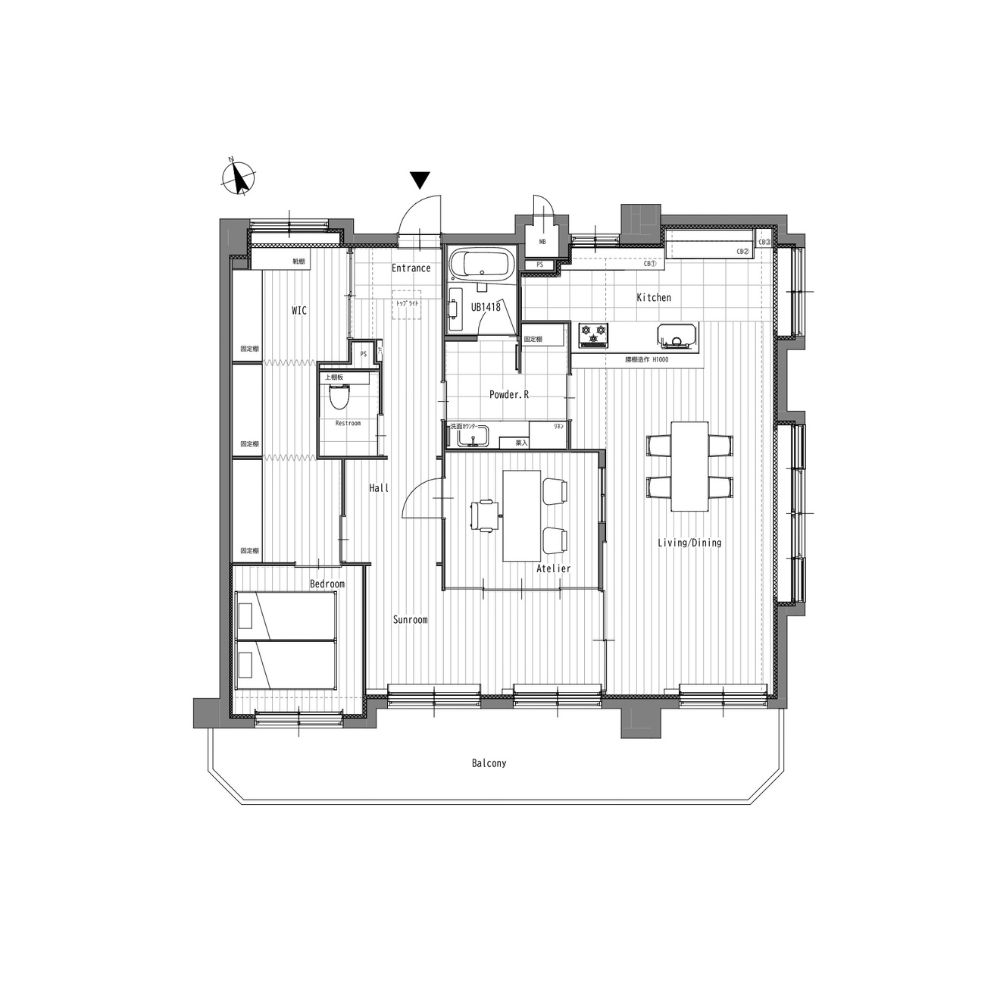

室内のあちこちで心地よく居ることのできる場所をイメージして平面計画を検討。空間の連続性を重視し、各部屋との仕りはほとんど引き戸とし、それらにもガラス引き戸とソリッドなものとを使い分け、隣り合ったエリアとの関係性を考慮しながらデザインした。断熱という性能面での計画だけでは視覚的なコントロールは不十分であると考え、横長の出窓は、壁面の窪みのような印象になるように、ボード厚1枚分で枠なしの四角い穴が切り取られたようにデザイン。掃き出し窓はフレームを室内側にやや大きく出っ張らせて反射光を受ける側面を広くした。これらによって窓はわずかながら抽象性を獲得している。壁面や建具などのいくつかの色彩、天井や床の仕上げのバリエーションは都市空間体験の反映であり、家の中での日々の移動に伴って感じることのできる変化は記憶を通じて外の世界へとつながる。開口部や壁面は、生活のシーンでの背景であるとともに光や色彩や造形としての印象を生み出す仕掛けでもあり、白い壁面にはコレクションされてきた絵画や写真などが飾られ、それらも建具や照明や家具などとともに部屋の一員として存在感を持つこととなる。ここで生活する主体である人にとって、目にするもの手に触れるものは全てが自分の生活における背景でもあり仲間でもあり、室内空間を構成する全てのエレメント、物質、色彩、風景、書物、光などが視線と触覚と記憶を介した対話の相手となる。

BEFORE

東面と南面に大きく窓の開口のある区画で、高台の上の8階にあるここからの景色は市の街並みと山々と緑が大きく見渡せることが最大の魅力である。

季節によって、時間帯によって日射の入り方が異なり、それぞれの季節、時間で光の様相を感じ楽しむことができるが、この家において窓をどのように扱うかは重要と考えた。