空き家を坪単価や築年数で判断される単なるハコではなく、持続的・発展的に受け継がれる地域資源として再生するためには、空き家オーナー・借上げ事業者・テナントで思いを共有し、建物や地域の質的な価値をふまえた企画・設計・リーシングを一貫して行うこと、建物と地域の抱える課題とその活用用途をリンクさせることが重要だ。

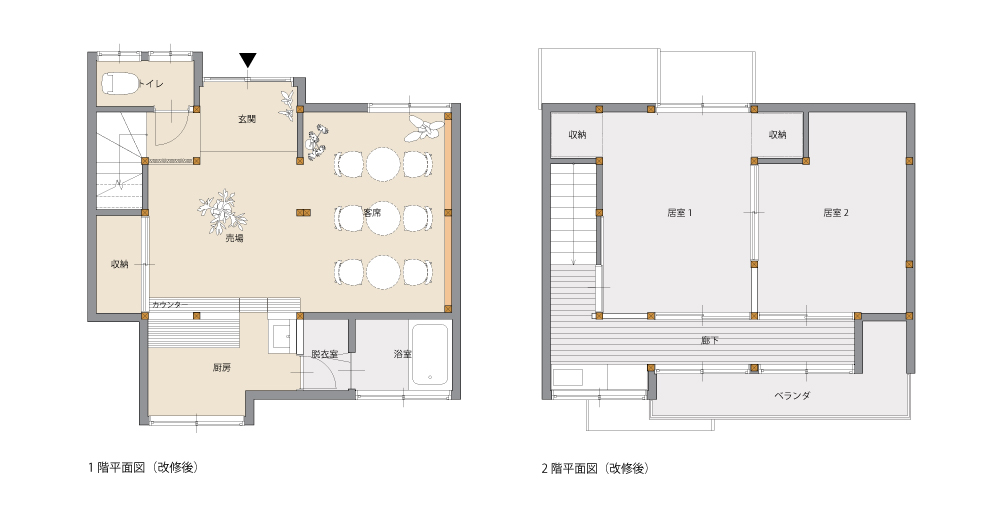

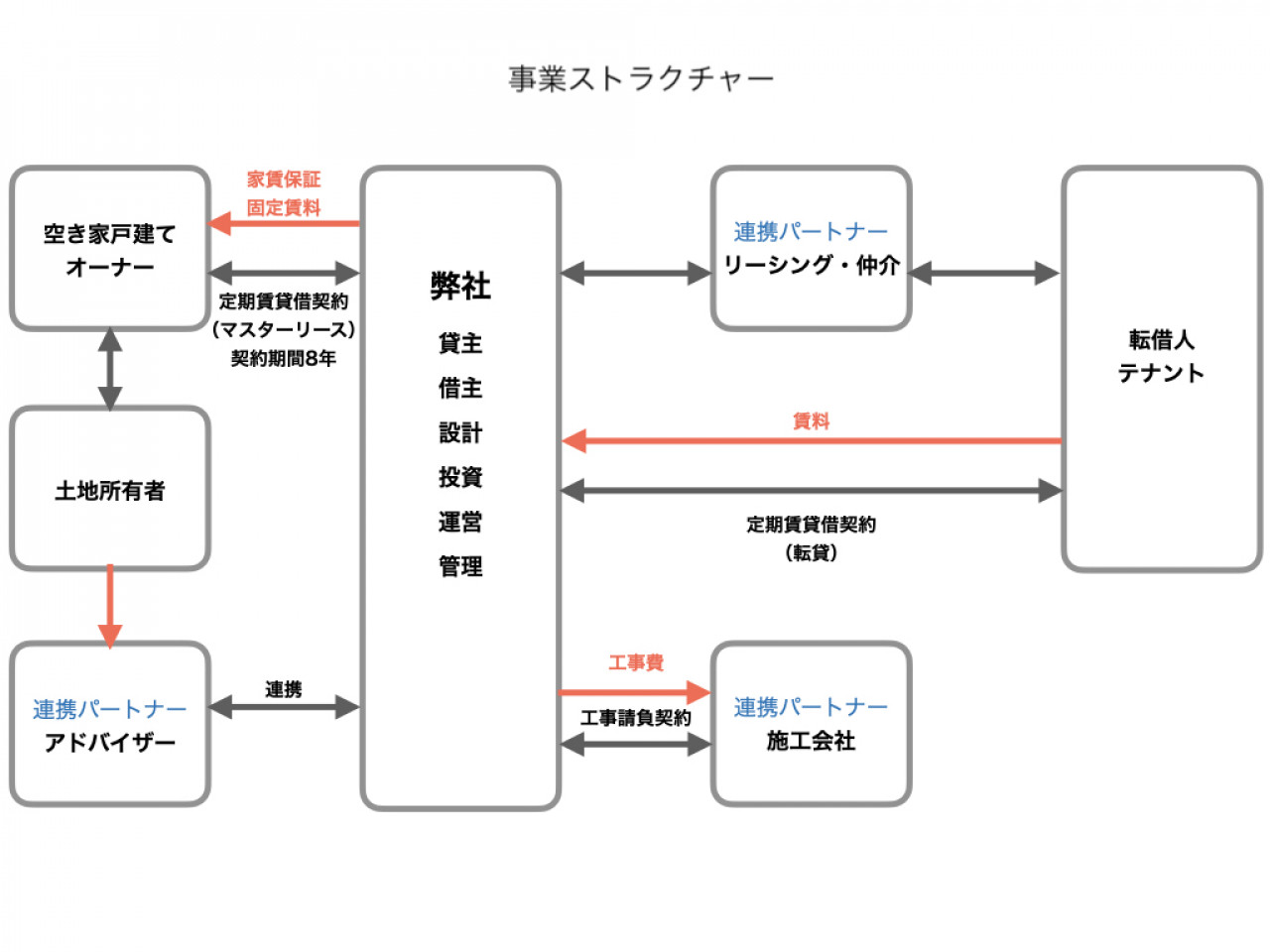

本プロジェクトでは、活用のボトルネックである資金調達においては、当社が自己投資で改修を行い、オーナーに代わってコストやリスクを負う仕組み「かりあげ+〇円リノベ」を適用した。また、あえて改修箇所・費用を抑え、内装の自由度を確保。原状回復義務などのテナントリスクを極力排除し、テナントとともに再生を目指せる仕組み(DIY賃貸のような新たなルール等)を整えた。

さらに、借地ゆえに発生する底地権者との調整や店舗面積の割合調整など、固定資産税の軽減措置の継続により借地料を上昇させないためのノウハウも必要だった。

とはいえ最終的に成否を決めるのはリーシングだ。当社は、パートナーであり空き家イベント等を世田谷区内で共催したomusubi不動産と連携。その地域ネットワークを通じて改修前から物件情報を開示し、入居検討者に利用イメージを膨らませていただいた。その結果、良質で地域の新たなコンテンツとなるテナント(Botany様)を早期に決定できたことが、本プロジェクトの最大の成果といえよう。

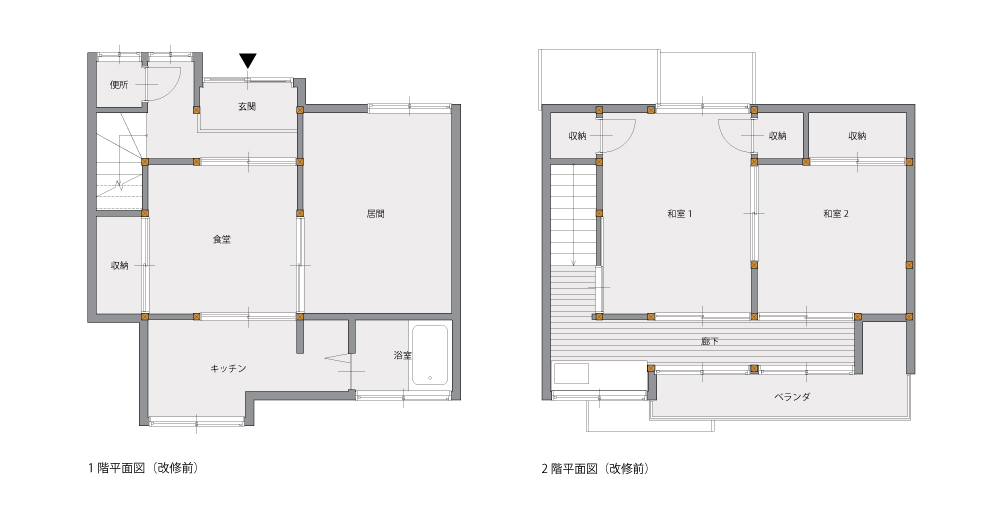

BEFORE

全国市区町村の中で空き家数最多の東京都世田谷区。約5万戸の空き家が存在し、その多くはオーナーが相続で取得したものと言われる。

本プロジェクトもその予備軍。2023年の空家特措法改正をきっかけに、世田谷区の空き家プラットフォームを通して都外在住のオーナーの親族から相談があった。「築60年・既存不適格・借地権付き・検査済証なし」と一個人では前に進めることが困難な空き家であり、我々の関与後にも、土台がシロアリに侵食されていたことが発覚するなど状況が二転三転し、何度も計画の再構築が求められた。

空き家問題は、行政等による相続セミナーや空き家対策啓発講座の開催、移住を前提としたユーザーとのマッチングのみでは解決しない。個々の物件・オーナーの悩みに応じて建築・不動産・金融を統合させた最適解を編み出すことや、多様なテナントの新しいニーズに対応できるベースづくり等、総合的なソリューション提供が必要だ。